「えっ?うちの会社のホームページ、前に作ったブログ、SNSでの発信…

あれって、消したはずなのにまだ残ってるの?」🤔

インターネット上に一度アップロードした情報は、まるで「魚拓」のように半永久的に残り続ける可能性があるんです。

今回は、このデジタル魚拓の正体と、企業がいかに情報と向き合うべきかについて、わかりやすく解説していきます!

御社の投稿、ほぼデジタル魚拓で残ってます

「昔作った自社の古いウェブサイト」

「ブログに書いたコラム記事」

実は消したつもりでも、

インターネットのどこかに残っている可能性があります、

と言うよりも

ほぼ残ってます。

それが「デジタル魚拓」と呼ばれる現象。

今回は、

バックアップサイトの仕組み、

そして企業にとってネット上に情報を残すことのメリットとデメリット、

さらに注意すべき点と対策まで、具体的に解説していきます。

企業がネットで発信した情報は「消せない」が基本!その仕組みと対策

ステップ1:デジタル魚拓の正体とバックアップサイトの役割

「デジタル魚拓」とは、インターネット上に公開された情報が、たとえ元の情報が削除されても、ウェブアーカイブサービスや検索エンジンのキャッシュとして残ってしまう現象を指します。

まるで魚拓のように、その情報が確かに存在した証拠が残ることから、「デジタル魚拓」と呼ばれています。

企業にとっては、過去に公開したサービス内容、価格、採用情報などが、現在の情報と食い違ったまま残ってしまうケースが考えられます。

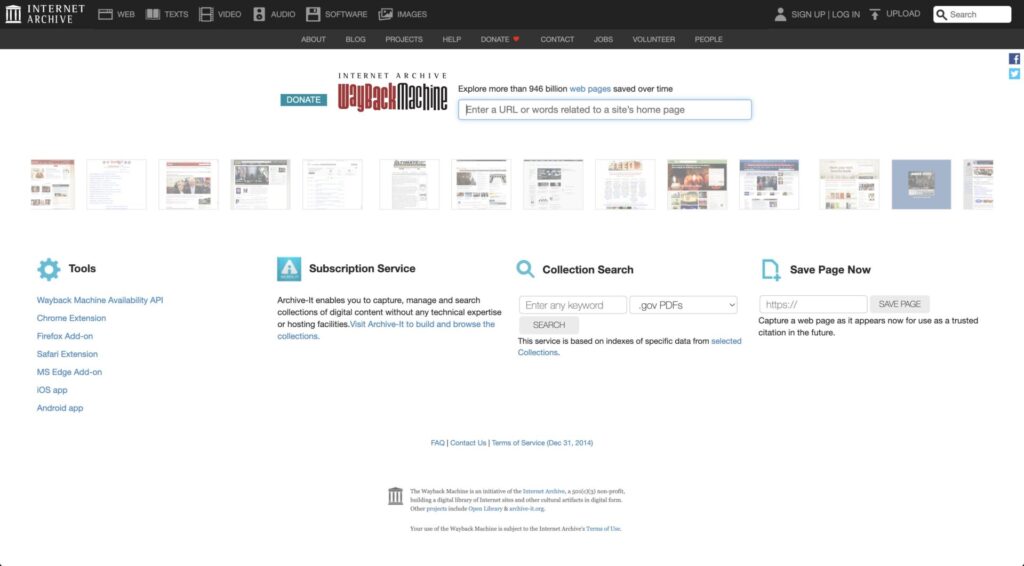

その代表格が、ウェイバックマシン(Wayback Machine)です。

代表格「ウェイバックマシン(Wayback Machine)」

ウェイバックマシン(Wayback Machine)とは?

アメリカの非営利団体であるInternet Archiveが運営するウェブアーカイブサービスです。過去に公開されたウェブサイトの情報を定期的に収集し、保存しています。これにより、閉鎖されたサイトや削除されたページでも、過去の状態を閲覧できる場合があります。まさに「インターネットのタイムカプセル」のような存在で、競合他社が過去にどのようなサービスを展開していたか、自社の過去のウェブサイトの変遷なども確認できてしまいます。

ウェイバックマシンは、ウェブページのアーカイブ自体は1996年からスタートしていますが、一般向けに公開され、私たちが自由に過去のウェブサイトを検索・閲覧できるようになったのは、2001年10月24日のことです。

他にも、以下のような形で情報が残ることがあります。

Googleキャッシュなど検索エンジンの一時的なキャッシュ

Googleキャッシュなどの検索エンジンのキャッシュGoogleなどの検索エンジンは、ウェブサイトを巡回(クロール)して情報を収集する際に、そのページのコピーを一時的に保存しています。これを「キャッシュ」と呼び、元のページが削除されても、しばらくの間はこのキャッシュから情報を閲覧できることがあります。

例えば、古いキャンペーン情報や、現在では提供していないサービスの内容が検索結果に残り続けてしまうことがあります。

SNSやブログでの引用による拡散

個人ブログやSNSでの引用・拡散あなたが発信した情報が、他の企業や個人のブログで引用されたり、SNSで拡散されたりすると、その引用や拡散された情報自体が残り続けることになります。

たとえあなたが元の情報を削除しても、引用・拡散された情報は残ってしまうため、完全に消し去ることは非常に困難です。

過去に炎上した書き込みや、誤った情報が引用され続けるケースも考えられます。

ステップ2:企業にとってネット上に情報を残すことのメリットとデメリット

では、中小企業の情報がネット上に残り続けることで、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

メリット👍

- 企業の信頼性・透明性の向上

- 過去の実績が残る: 企業が過去に提供したサービス、開発した製品、参加したイベントなどの情報が残ることで、新規顧客や取引先に対して信頼性をアピールできます。例えば、これまでの導入事例やお客様の声がアーカイブされていれば、新規の顧客は安心して依頼できるでしょう。

- 情報公開の履歴: 企業としてどのような情報を公開してきたかの履歴が残ることは、透明性の証ともなり、信頼構築に繋がります。

- SEO効果と認知度の向上

- 情報の蓄積による検索エンジンの評価: 質の高い情報がウェブ上に蓄積されることで、検索エンジンからの評価が高まり、検索上位に表示されやすくなります。これは、企業のウェブサイトやブログにとって、潜在顧客へのリーチ拡大や認知度向上に繋がります。特にニッチな業界の中小企業にとっては、過去の記事が検索上位に残ることで、継続的なアクセスが見込めます。(引用元:Google 検索セントラル ブログ など)

- ブランディング: 過去に公開した製品情報、技術解説、社内イベントの様子などが残ることで、企業の専門性や企業文化をアピールできます。

デメリット👎

- 「デジタルタトゥー」としての負の側面

- 古い情報や誤った情報の残存: 以前提供していたサービスや価格、募集が終了した求人情報などが残り続け、現在の情報と食い違いが生じることがあります。これにより、顧客からの問い合わせが増えたり、クレームに発展したりする可能性があります。「ホームページに載っていた価格と違う!」といった事態は避けたいですよね。

- 過去の不祥事やネガティブな情報の露呈: もし過去に企業として不祥事やトラブルがあった場合、その情報が残り続けることで、新たな顧客や取引先からの信用を損ねる可能性があります。一度ネットに出た情報は、完全に消し去ることが非常に困難です。

- ブランドイメージの毀損リスク

- SNSでの炎上: 従業員の不適切なSNS投稿や、企業の公式アカウントからの軽率な発言が炎上した場合、その情報がデジタル魚拓として残り続けることで、長期的に企業のブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。これは中小企業にとって、致命的なダメージになりかねません。

- 競合他社による情報活用: 過去に公開した情報が競合他社によって分析され、戦略に利用される可能性もゼロではありません。

ステップ3:デジタル魚拓対策と賢い情報発信のポイント

では、発信情報がデジタル魚拓として残り続けることを踏まえて、どのように情報と向き合い、発信すれば良いのでしょうか?

対策1:情報発信の心構えと社内ルール作り

- 「一度出したら消せない」を前提にする:

これが最も重要なポイントです。

投稿する前に、

「この情報は顧客や取引先、未来の従業員に見られても問題ないか?」

「数年後、この内容で会社の評判が落ちないか?」

を検証しましょう。 - 情報発信ガイドラインの策定:

社内でSNS利用規定やウェブサイト更新ルールなど、情報発信に関するガイドラインを策定しましょう。

誰が、どのような内容を、どこに発信して良いのかを明確にすることで、リスクを低減できます。

AIがどんどん発達してきた現代では、ヒューマンエラーで情報漏洩が起こります。この対策は、今後最も重要な対策となります。

<情報発信ガイドラインのポイント>

・個人情報(顧客情報、従業員の個人情報など)の取り扱いに関するルール。

・誹謗中傷、差別的な表現の禁止。

・企業秘密や機密情報の公開禁止。

・著作権、肖像権などの権利侵害に注意。 - 定期的な情報棚卸し:

古くなった情報(キャンペーン終了、価格変更、募集終了など)は、定期的にウェブサイトやSNSから削除・更新しましょう。

これにより、顧客の誤解を防ぎ、企業の信頼性を保つことができます。

対策2:具体的な削除申請と技術的対策

正直、一度残った情報を消すことはかなり困難だと認識することが大切です。その上で、完全に削除することは難しいですが、いくつかの対策を講じることは可能です。

- ウェイバックマシンへの削除申請

ウェイバックマシンに保存された情報が、著作権侵害やプライバシー侵害、あるいは企業にとって著しく不利益な情報である場合、削除申請を行うことができます。ただし、必ず削除されるとは限りません。企業の場合は、顧問弁護士などに相談するのも一つの手です。- 参考資料:Internet Archive: Contact Us (削除依頼に関する情報が記載されています)

- 検索エンジンのキャッシュ削除申請

Googleなどの検索エンジンに対して、古くなった情報や削除されたページのキャッシュを削除するよう申請することができます。これは、検索結果に表示されにくくするための重要なステップです。ただし、これはキャッシュの削除であり、元の情報が完全に消えるわけではありません。 - ウェブサイトのrobots.txt設定

自社のウェブサイトの場合、robots.txtファイルを設定することで、検索エンジンのクローラーが特定のページをインデックスしないように指示できます。これにより、検索結果に表示されにくくすることができます。ただし、これはアーカイブサービスには影響しない場合があります。ウェブサイト制作会社に相談してみましょう。

まとめ:デジタル魚拓時代を賢く生きるために

インターネット上に一度公開された情報は、完全に消し去ることが非常に難しい「デジタル魚拓」となる可能性を秘めています。

これは企業にとって、過去の栄光を示す証となることもあれば、思わぬリスクにもなり得ます。

この事実を知ることで、私たちはより賢く情報と向き合い、発信することができます。

- 発信する前に「消せない」と心得る

- 個人情報保護と企業イメージに最大限配慮する

- 一次情報の価値を意識し、信頼性の高い情報発信を心がける

- 定期的な情報棚卸しと社内ルールの整備

インターネットは企業にとってビジネスチャンスを広げる強力なツールであると同時に、使い方を誤ると大きなリスクにもなり得ます。

今回の記事が、会社の未来を切り拓くヒントとなれば幸いです。

参考資料

- Internet Archive: Wayback Machine: https://archive.org/web/

- Google Search Console ヘルプ:古いコンテンツを削除する: https://support.google.com/webmasters/answer/7041154?hl=ja

- Google 検索セントラル:robots.txt の概要: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/intro?hl=ja

- Google 検索セントラル ブログ: https://developers.google.com/search/blog?hl=ja (特に「有用なコンテンツ」に関する記事は参考になります)