かつての常識が、今では当たり前ではなくなっているのがITの世界です。

今回は、ホームページアドレスのホスト名を例に、その役割がどのように変わってきたのかを、あなたの経験を交えながらわかりやすく解説します。

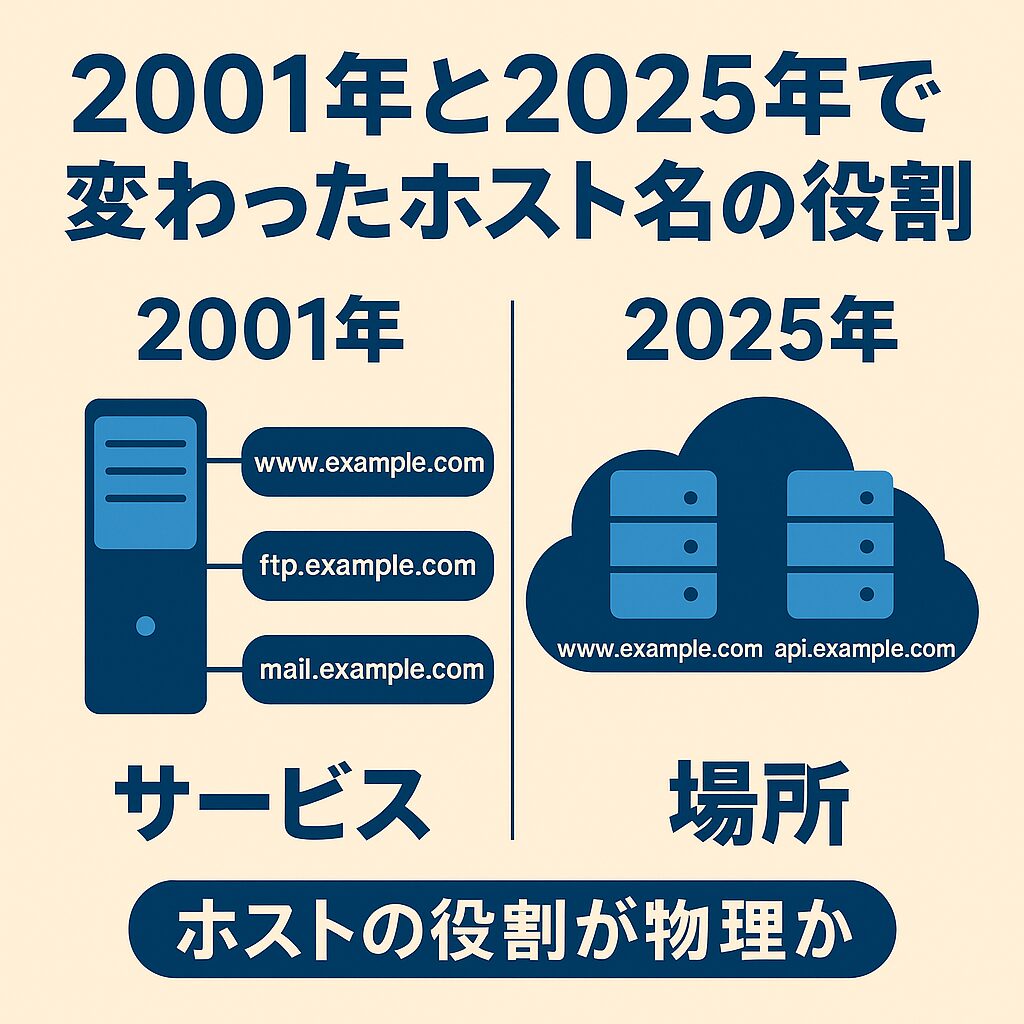

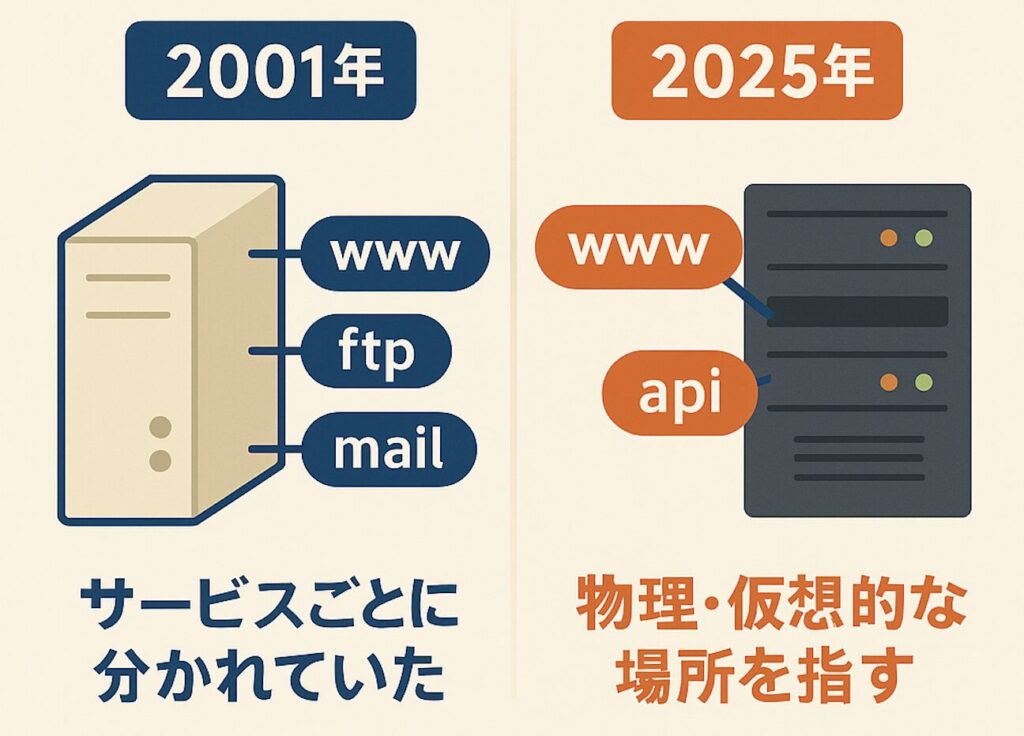

2001年:サービスごとに「ホスト」が分かれていた時代

私は2001年頃にLinuxサーバーを自作で立ち上げ、固定IPを自宅に設定して運用していました。

そのころは、一台のサーバーの中に、ウェブサイト用のhttpd(Apache)、メール送受信用のsendmailなど、複数のサービスをインストールし、それぞれに「host」としての役割を与えていました。

2001年頃のLinuxサーバー環境では、httpd(Apacheなどのウェブサーバーデーモン)やメールクライアント(MTA: Mail Transfer Agent)といった特定のサービスを指して、ホストという言葉を使うことがありました。

- サービスをホストする主体としての意味合い

hostという言葉には「もてなす」「主催する」といった意味があります。複数のサービスを一つのサーバーで動かす場合、それぞれのサービスが独立した機能を持つ「ホスト」として捉えられていました。 例えば、httpdがウェブサイトを「ホスト」し、sendmailやpostfixといったメールクライアントがメールサービスを「ホスト」している、という感覚です。 - 設定ファイルやコマンドでの記述

当時のLinuxの設定ファイルやコマンドラインツールでは、各サービスを識別するためにホスト名やホストという言葉が使われることが多かったです。例えば、設定ファイル内で特定のサービスに紐づく設定を記述する際に、VirtualHostというディレクティブを使うなど、サービスそのものを「ホスト」と呼ぶ慣習がありました。

現代2025年:ホストの役割が物理・仮想的な「場所」へ

それから約25年が経った今、ホスト名の役割は大きく変わりました。

現在、ホスト名が指し示すのは「特定のサービス」というより、「ネットワークに接続されたコンピューターやサーバーという物理的・仮想的な存在」です。

この変化の最大の要因は、仮想化技術の普及です。

2025年現在、企業やサービスは1台の物理サーバー上で、複数の仮想サーバー(ホスト)やコンテナ(ホスト)を動かすのが当たり前になりました。

例えば、

www.example.comは「ウェブサイトのサービス」ではなく、「ウェブサイトのデータが保存されているサーバー」という場所を指します。api.example.comは「APIのサービス」ではなく、「APIが稼働しているサーバー」という場所を指します。

このように、ホスト名はサービス名ではなく、そのサービスが動作する場所を識別するための名前として使われるようになりました。