「RAG(読み方:ラグ)」という言葉、耳にしたことありませんか?

この記事では、ITがあまり得意ではない方にもRAGがどんなものなのか、わかりやすく解説します。

RAGってどういうこと?身近な例で解説!

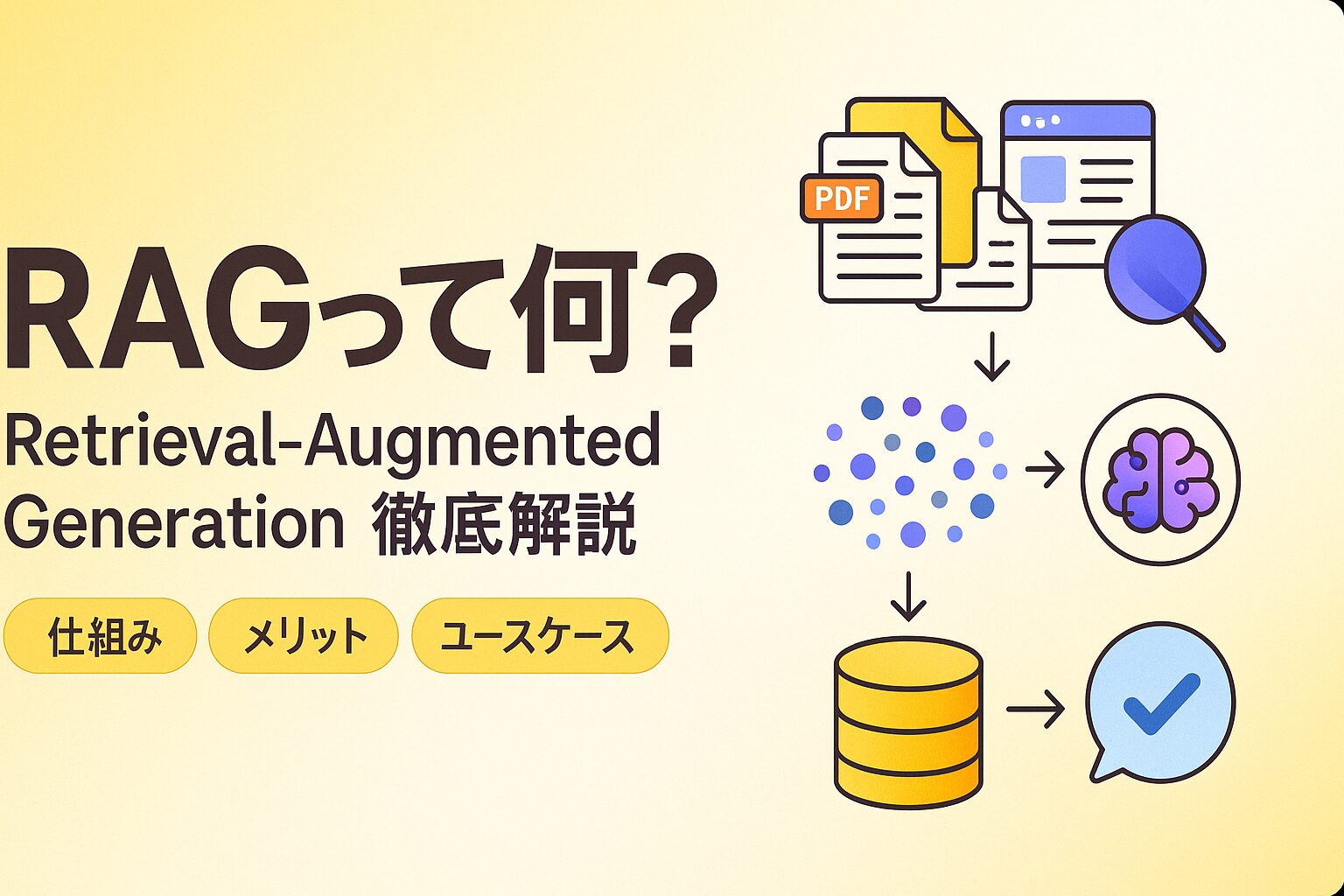

RAGは、「Retrieval-Augmented Generation(検索拡張生成)」の略称で、

簡単に言うと、

「生成AIが、知らないことを答えるために、会社の資料などを自分で調べてから答える機能」です。

もう少し詳しく見ていきましょう。

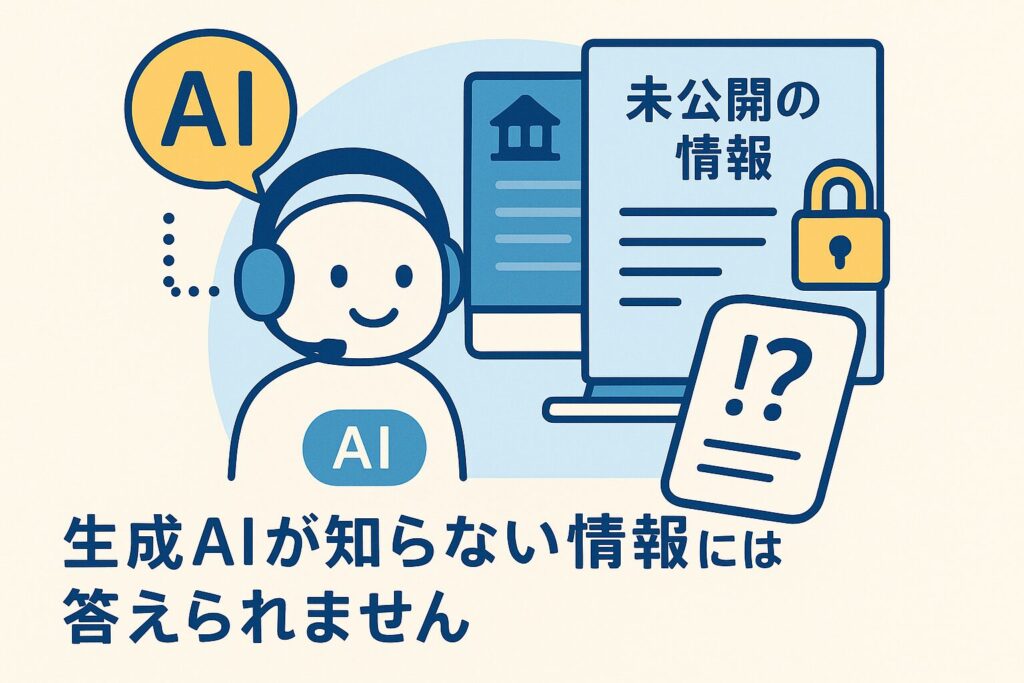

生成AIは、インターネット上の大量の情報を学習して、人間らしい文章を作ることができます。

しかし、生成AIが知らない情報、例えば、会社の独自のルールや、まだインターネット上に公開されていない最新の情報については、答えることができません。

そんな時にRAGの出番です。

RAGを導入すると、生成AIは、質問された内容に対して、まず会社のデータベース(Word、PDF、CSVなど)を検索します。

そして、その検索結果を参考にして、AIが答えを生成します。

つまり、「生成AIが会社の資料を参照してから回答を生成する」という仕組みをRAGと称しているのです。

中小零細企業のあるある事例でRAGを解説

「RAGがどんなものかはわかったけど、具体的にどんな時に役立つの?」という疑問にお答えするために、中小零細企業のあるある事例で見ていきましょう。

事例:新人研修の効率化

[よくある課題]

新人さんが入社しました。

「会社の備品ってどこにありますか?」

「交通費の精算方法ってどうするんですか?」

と質問攻めにあいます。

「いや、それ社内のマニュアルに書いてあるから!」と思いつつも、口頭で説明したり、マニュアルの場所を教えたりして、その都度対応に追われてしまいます。

[RAGを使った解決策]

会社の備品リストや交通費精算マニュアルなどのPDFファイルをRAGに読み込ませておきます。

新人さんがチャット形式で「交通費の精算方法を教えて」と社内の生成AIに質問すると、AIはまず、先ほど読み込ませたマニュアルを検索します。

そして、その内容を元に「交通費の精算は、専用の申請書に領収書を添付して、経理部に提出してください」といった回答を生成します。

[RAGの導入効果]

- 担当者の負担軽減: 同じ質問に何度も答える手間がなくなります。

- 新人の自己解決: 新人さんが自分で必要な情報を調べられるようになり、育成コストが下がります。

- 情報の統一: 誰が答えても、マニュアルに基づいた正確で統一された情報が提供されます。

すぐにでも使えるRAGは「会社の資料で賢くなるAI」

RAGは、会社の資料を読み込ませることで、生成AIをより賢く、そして会社の業務に特化させることができる技術です。

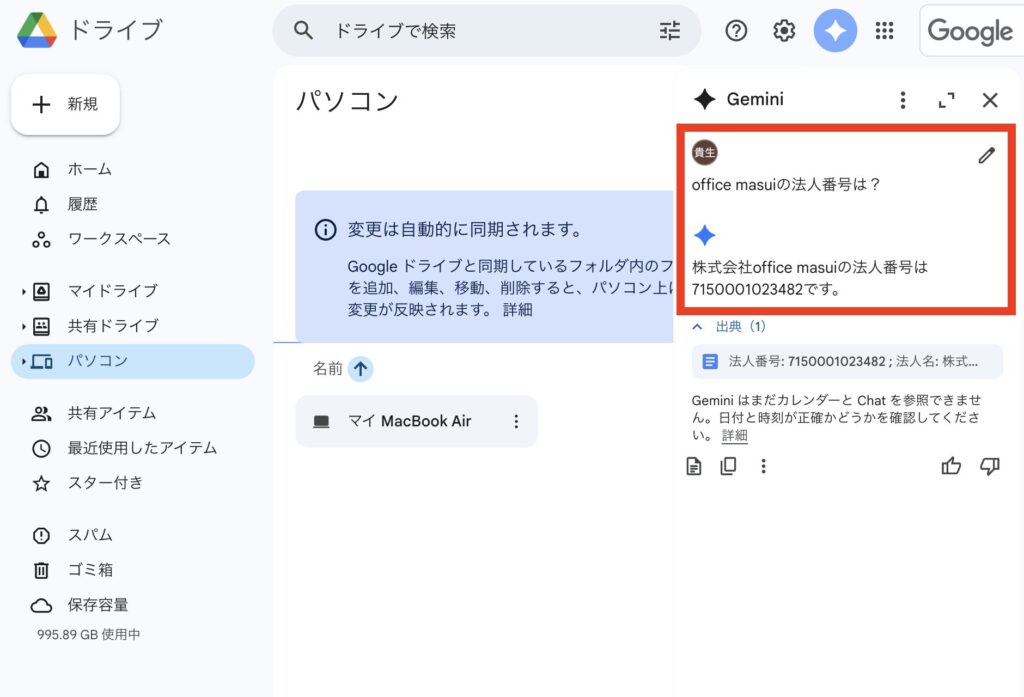

この技術を導入しているのが、「Googleドライブ」

左上にGeminiマークがあるのにお気づきの方も多いはず。

「office masuiの法人番号は?」

など覚えているわけではないけど、年に数回書類をあさって調べることなどはGoogleドライブのGemini経由のRAGを利用してください。

今後はGoogleドライブに会社のすべての情報を入れていくことが、業務効率化に大きくつながることになりそうですね。

ただ2025年8月時点でのGoogleドライブのRAGはあんまり早くないんです。なぜかは別の記事でお伝えしますね。